第6章 闇から光へ、ふたたび──バロック・近代・現代を歩く(B1・1F・2F)

■ 再び屋内へ──時代はゆっくりと「近代」へ変わり始める

昼食を終え、

青空の広がる展示から、

再び“絵画の中の光”へと戻る。

次に向かうのは、ルネサンスの整った光を越え、

人の心の揺らぎへと踏み込んでいく近代の層。

モネの庭をあとにして階段を上ると、

空気がわずかに重たくなるのを感じた。

ここから先は、絵画が「光と闇」で

人間の内奥まで描こうとした時代――

バロックから近代へと至る深い層だ。

■ ゴヤ《黒い絵》──闇の底に置かれた一つの灯り

最初の部屋に入った瞬間、世界がぐっと暗く沈んだ。

中央にぽつんと置かれたテーブルと椅子、その上だけに当てられたひとつの照明。

まるで「闇そのものについて語り合うための席」のようだ。

壁を覆うのはゴヤ晩年の《黒い絵》。

狂気、絶望、静かな諦め――

人間の心の底の底を、容赦なく突きつけてくる。

しかしその闇の中で、照明は確かに作品へ寄り添っている。

「見捨てない光」だけが、この部屋をかろうじて支えていた。

■ ゴッホ《ひまわり》──絶望の裏側で燃える黄金の光

《黒い絵》の余韻を引きずったまま次の部屋へ向かうと、

突然、世界がまばゆい黄金色に変わった。

ゴッホ《ひまわり》7点が並ぶ展示室。

黄色は一枚ごとに違い、その差が部屋全体の光の層となって揺れている。

これはただの明るさではない。

絶望の底で、それでもなお絞り出した希望の色。

黄金の波に包まれていると、

「光は必ず戻る」という声が確かに聞こえてきた。

■ ドラクロワ《民衆を導く自由の女神》──戦場に掲げられた光

近代の展示へ入ると、空気が再び引き締まる。

戦場の煙を突き抜けて、ひときわ強い光が前方に立っていた。

ドラクロワ《民衆を導く自由の女神》。

旗と胸元を照らす強烈な明暗は、ただの記録画ではなく、

「光を掲げる行為そのもの」がテーマなのだと伝えてくる。

闇の中に火が点く瞬間――

その象徴が、この部屋の中央に立っている。

■ ミレー《落穂拾い》──静かな午後の光

戦場の光を抜けると、世界は一気に日常へと戻る。

ミレー《落穂拾い》。

農民たちの背中に落ちる午後の光は、強くも弱くもなく、

ただ“暮らしの重さ”をそっと包んでいる。

自由を叫ぶ光とはまったく違う、

生きることを淡々と支える光。

ここで鑑賞のテンポがふっと落ち着き、

深呼吸をひとつした。

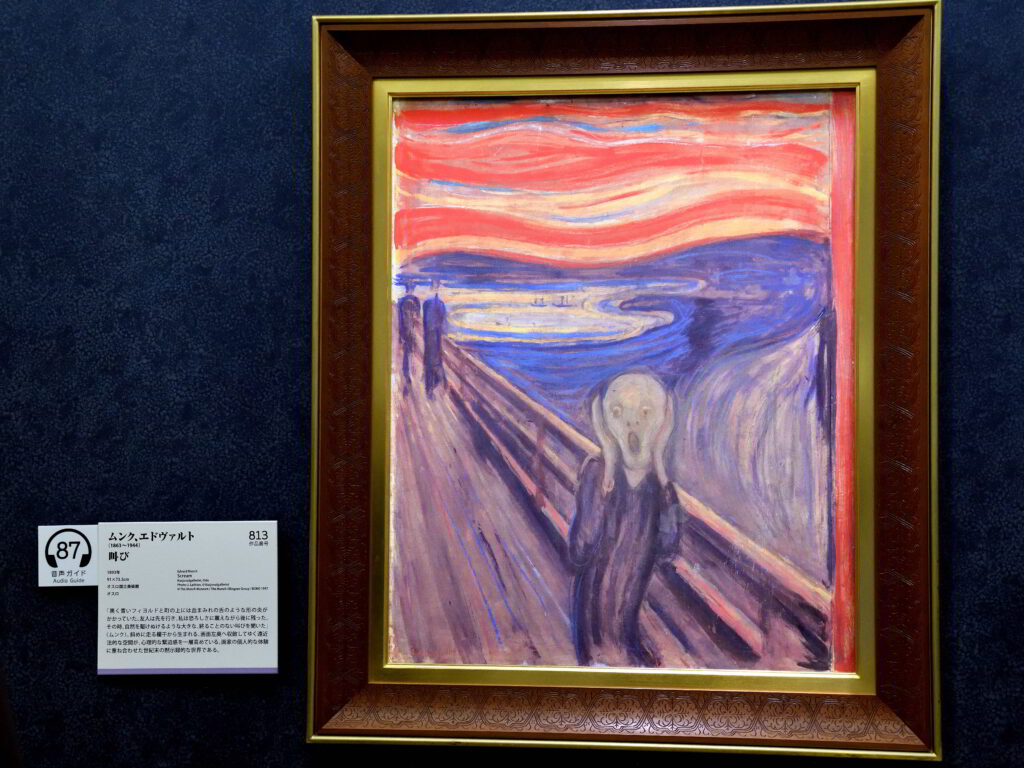

■ ムンク《叫び》──揺らぎの色を描く

落穂拾いの静けさを抜けると、

空気が再びざわりと揺れた。

《叫び》の前に立つと、背景の赤と青の波が震えながら迫ってくる。

それは“光”でも“闇”でもない、

その中間にある不安の震動そのもの。

ムンクが人生で抱えた心の乱れが、

色彩となって観る者の胸の奥へ響いてくる。

■ ピカソ《ゲルニカ》──光が断ち切られた世界

次の展示は一気に世界観が変わる。

白と黒だけで描かれたピカソ《ゲルニカ》。

光はほとんど奪われ、

残っているのは鋭い電球の白だけ。

世界が崩れ落ちるその瞬間を、

光と闇の断絶で描いた作品。

さきほどまでの“色の揺らぎ”すら奪われた空間は、

ただ静かに息をひそめていた。

■ レンブラントの部屋──光が闇をつくる場所

展示の終盤、動線が少し曲がった先に、

ひっそりと“原点”の部屋が現れた。

レンブラントの自画像が並ぶ小さな展示室。

陰影の深さはゴヤとはまったく違う。

光があって初めて暗さが生まれる――

その当たり前のことを、レンブラントは徹底して描いた。

人物の頬、手、眼差し。

わずかな光の角度だけで、感情が立ち上がる。

この部屋に来て初めて、

“光とは闇と共にある”という事実が

静かな説得力をもって胸に落ちた。

■ 静かな出口で、光と再会する

光をめぐる絵画の歴史をたどり終え、

出口に近づくと、外からの淡い明るさが足元を照らした。

暗さの中に寄り添う光。

叫びの中から立ち上がる光。

失われ、また戻ってくる光。

先ほどまでの展示室で見てきた多様な“光の姿”が、

この淡い自然光とどこか静かに響き合っているように思えた。

まだ日は高い。

けれど、その明るさの中にさえ、

物語の続きをそっと示すような揺らぎがあった。

次の章では、

現実の光が、この旅をどのように締めくくるのかを描くことになる。

第7章 瀬戸の夕景が、旅の最後に灯すもの — 与島SAにて

高速道路を北へ走りながら、

大塚国際美術館で見た光と闇の余韻だけが、

まだ胸の中で小さく揺れていた。

外の景色はゆっくりと夕暮れへ変わりつつあり、

高松を過ぎ、坂出へ近づくころには、

西の空にほんのわずかな赤みが残るだけになっていた。

「与島、寄っていこうか」

そう自然に声が出た。

今日の旅はまだ、静かに続いている気がした。

■ 橋の全景──沈んだ光の中に浮かぶ“影”の橋

展望台へ上がると、

瀬戸大橋は沈んだ陽の余光の中で、淡い影となって海に横たわっていた。

強い逆光ではない。

輪郭がくっきり浮かぶわけでもない。

ただ、

空に残った薄い赤みが、

橋の線と海の境界をそっとなぞるように照らしていた。

“光に照らされている橋”ではなく、

“光が退いた後にだけ現れる橋”だった。

今日追いかけてきたすべての光が、

一度静かに沈んでいくような、そんな時間だった。

■ 夕陽が橋を染める──色が消えていく時間の中で

陽はすでに沈み、

空は赤から藤色へとゆっくり変わりはじめていた。

その残光が、橋を淡く縁取っていた。

強烈な光ではなく、

光が退いていく最後の呼吸のような色。

思い返せば3日間、

光の中を歩いてきた。

明石海峡の白い輝き。

淡路の岬を染めた夕陽。

うずしおの渦を照らした複雑な反射。

淡路人形座の舞台に宿る炎のような照明。

鳴門公園で追い求めた、あの束の間の夕焼け。

そして、美術館で触れた光と闇の深い歴史。

この旅で見たすべての光が、この薄明の中で再び静かに立ち上がる。

■ 海が吸い込む色──もう戻らない一日の名残り

海はほとんど光を失いながらも、

わずかな金色の名残を抱えて揺れていた。

青と紫の境界が、

波の動きに合わせてゆっくり変化していく。

目の前にあるのは、

“光がある景色”ではなく、

“光が失われることで生まれる景色”。

その静けさは、

観光地のざわめきも、車の音も、

すべてを遠くへ押しやるほど深かった。

このわずかな時間だけは、

世界が光の名残だけで形を保っているように思えた。

■ 色の消失と再生──夜がそっと島影を包みはじめる

空に残っていた赤みが静かに薄れると、

島の稜線へ淡い黄金の光がそっと降りていった。

海面には、その光が細い筋となって揺れながら伸びている。

橋よりもむしろ、

対岸の島と海が“最後の光”を受け止めているようだった。

黄金でも橙でも藤色でもない、

そのどれでも始まってどれでも終わらない、

“色がほどけていく時間”。

光が消えていくのではなく、

次の光へそっと引き継がれていくような、

やわらかで確かな移ろいだった。

大塚国際美術館で見た光――

闇の底に置かれたゴヤの灯り、

希望を燃やすゴッホの黄色、

静寂をつくるミレーの午後、

波打つムンクの痛み、

断絶を走るピカソの白、

そしてレンブラントの陰影。

そのすべてが、

この“色の消失”のシーンと静かに呼応している気がした。

まるで旅そのものが、

与島の夕景にそっと“最後の一筆”を描き加えたかのようだった。

■ 岡山へ──光の記憶を連れて帰る

完全な夜が訪れ、

橋の灯りがひとつ、またひとつと海に落ちていく。

展望台を降り、

ハンドルを握ると、胸の奥にはまだ

“さっきまで確かにそこにあった光”が

ゆっくりと温度を残していた。

言葉にするほどでもない、

ただ静かに満ちていく余韻。

瀬戸大橋を渡り切れば、もう岡山だ。

暗い車窓を流れる光の粒のなかで、

旅がそっと日常へと戻っていくのを感じながら、

車は静かに家路をたどっていった。

— 完 —

文:caritabito