第1章 静かな朝、美術館へ向かう道で“旅の運”がひらく

RVパーク「あらたえの湯」を出たのは朝8時半。

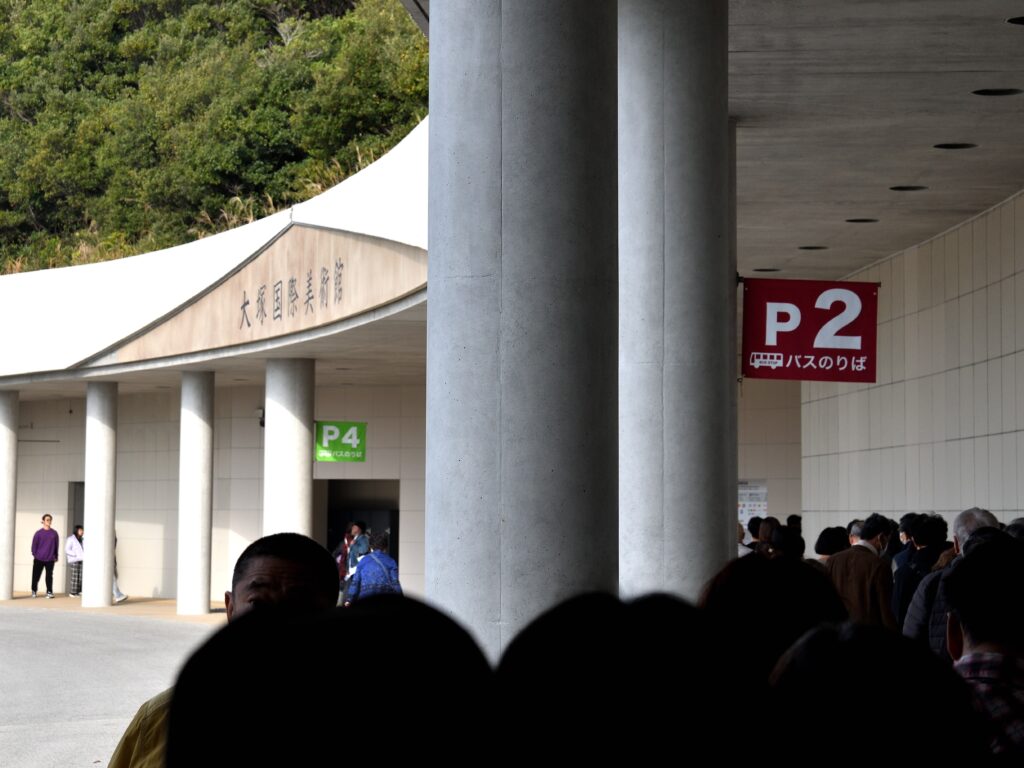

連休最終日の大塚国際美術館は混雑しそうで、少し早めの出発だった。

美術館の大きな入り口を左手に見ながら通過し、T字路を左へ。

海沿いの静かな道は、光が波を揺らす穏やかな空気に包まれていた。

第1駐車場に着くと門はまだ閉まり、待つ車は私たちだけ。

妻が様子を見に行くと、シャトルバスの運転手さんから「中に停めていいですよ」と声をかけられた。関係者口から入る形になり、奥の一角に止める。バス出発までまだ時間があったので、駐車場の中を歩き回り、海を見たり山の方に目を向けたり、バスの待合室に入って情報収集する。そうこうしているうちにバスの第一便が出発する時間になった。

シャトルバスで門前に着くと、すでに行列。

チケットを購入し、9時半の開館と同時に人の流れへ加わった。

――今日の旅は時間の深い部分へ潜る一日になりそうだ。

第2章 山のふもとの入口から、最初の光に触れる

大塚国際美術館は山に埋め込まれた五層構造になっている。

国定公園の制約で上の二層だけが地上に見えるため、入口は山裾の地下3階相当の位置になる。

長いエスカレーターを上って地下3階へ。

案内板を確認し、音声ガイドを借りて歩き出すと、突然、視界がひらける。

システィーナ礼拝堂を原寸で再現した大空間が、まるで別世界への門のように立ちあらわれた。

天井画に圧倒されて椅子に座っていると、スタッフの方による館内説明が始まった。

美術館誕生の背景、陶板で原寸再現する意義、そしてこの巨大な展示空間がどうつくられているのか――

旅の序章を語るような声が、ホール全体に優しく響く。

絵を「そのままの姿」で未来へ渡すという発想

大塚国際美術館に並ぶ作品は、紙やキャンバスに描かれた“本物”ではない。

その姿をできる限り忠実に写し取り、大きな陶板へ焼き付けた 「陶板名画」 である。

陶板にすることで、時間が経ってもほとんど退色せず、

作品を“現在の姿のまま”未来へ届けることができる。

もし「モナ・リザ」「最後の晩餐」「ゲルニカ」といった名画が、

そのままの色彩と質感で何百年先にも残せたなら――。

そんな願いが、この美術館の根にある。

大塚オーミ陶業の技術によって陶板化された世界の名画は、原寸大で約千点。

空間のスケールや光の広がりまで含めて再現されているため、

ここでは「本物が置かれている場所の空気」に触れるような体験がある。

第3章 古代の闇から、中世の光へ(B3)

システィーナ礼拝堂の大空間をあとにしようとしたとき、出口側の一角でふと足が止まった。

そこには、この礼拝堂が2018年紅白歌合戦のステージ演出にも使われ話題となった、米津玄師《檸檬》の特大ジャケット陶板作品が飾られていた。

色彩は静かに沈み、どこか祈りの余韻のようなものが漂っている。

この礼拝堂という、古代と現代の境目のような空間に徳島ゆかりの作品が置かれていることに、言葉にならないつながりを感じた。

――ここから始まる旅は、時代そのものを歩く旅になるのかもしれない。

そう思いながら足を進め、古代展示の入口へ向かった。

■ 古代の静寂へ ― 烏占い師の墓

一歩踏み込むと、空気が変わった。

壁画の色は深く、光はほとんど届かない。まるで地下聖堂に迷い込んだような感覚になる。

「烏占い師の墓」は、冥界と現世の境界を描いたフレスコ画だという。

青と赤が交錯するその世界には、遠い文明のざわめきが静かに沈み込んでいた。

古代の人々が“祈り”をどれほど身近に置いていたのか。

壁一面からその気配が伝わってくる。

■ 外の光が混ざる場所 ― 貝殻のヴィーナス

暗がりの展示を抜けると、空気にわずかな明るさが戻った。

自然光と壁面から落ちる照明が混ざり合い、

古代の神話が“現在の屋外の空気”の中で蘇っている。

視界の中央には、大きな陶板の貝殻のヴィーナス。

それは神話の一場面というより、

風と海の匂いがまだ残っている壁画のようだった。

屋外の環境展示であることが、この作品に特別な“開放感”を与えている。

絵の前を歩く人々は、まるで絵の中の時間に触れようとするかのように、

ほんの少し足取りをゆっくりにしていた。

古代の死生観の空間から、神話と日常が合わさる青の世界へ。

時代が少しずつ“人の暮らし”に寄り添い始めるような感覚があった。

■ 中世の祈り ― スクロヴェーニ礼拝堂

B3の展示の終盤に差しかかるころ、廊下の先に柔らかな青が見えてきた。

それは、スクロヴェーニ礼拝堂の空間だった。

壁一面のフレスコ画は、中世の物語を描きながら、

どこか「人の心の振れ幅」をそのまま写し取っているように見える。

光と影、喜びと痛み――そのすべてが青の空間に静かに溶け込んでいた。

ここまで歩いてきた古代の“闇と静寂”とは異なり、

この礼拝堂は、人の感情そのものが色彩となって響いてくるようだった。

礼拝堂を出ると、通路の先がふっと明るく開けていた。

その先には、ルネサンスの光が待っている。

古代から中世へ――

時代がふたたび歩み出す気配の中で、

私たちも次の階層へ向かう階段へと足を運んだ。

第4章 ルネサンスの光と出会う──原寸の迫力に立ち止まる(B2)

地下3階の青い祈りの空間を抜けると、階段の先にふわりと“光”が立ち上がった。

暗さの残る古代から、色彩が一気に息づき始める。ここがルネサンスのフロア、B2だ。

ここに来ると、美術館の空気そのものが変わる。

「人間とは何か」「美とは何か」を問い始めた時代の、あのあけぼのの匂いがする。

■ ボッティチェッリ《ヴィーナスの誕生》──線が歌い、色が踊る

展示室に入ると、一番に視界へ飛び込んでくるのがこの作品だった。

原寸で見ると、画面の大きさが想像以上だ。

優雅な曲線、風にほどける髪、衣を差し伸べる女性の足の軽さ。

“線”が描く旋律が、目の前の空気を揺らしているように見える。

陶板だからこそ、退色に縛られず、本来の色調に近い鮮やかさが保たれている。

視線を寄せると、海面の細かなグラデーションまでもが立ち上がり、

「絵画は本来こうだったのだ」と静かに告げられる気がした。

■ 《最後の晩餐》──修復前と修復後、二つの時間が同時に存在する

この美術館のハイライトのひとつが、この展示だ。

ひとつの部屋に“修復前”と“修復後”が向かい合って並び、

絵がたどってきた運命を一望できる。

椅子に座って見比べていると、まるで時の流れそのものが作品を通り抜けていくようだった。

修復前の壁画は、痛々しいほどに色が落ち、亀裂も深い。

一方で修復後は、光が差しこむ窓の奥行きや、使徒たちの肌の立体感まで甦っている。

「本当はこんな表情をしていたのか」と、自分の中の“知っていたはずの絵”が書き換えられる瞬間だった。

■ 《モナ・リザ》──ガラス越しではなく、“目の前で見る”体験

本物のルーヴルでは分厚いガラス越しで、遠巻きでしか見られないこの絵も、

ここでは至近距離で向き合える。

わずかな笑み、背景の層のような風景の奥行き、頬にかすかに残る陰影。

1枚の陶板であるはずなのに、不思議と“肖像画の揺らぎ”まで感じられる。

人のざわめきの中、ただ一人だけこちらを見つめているような視線が胸に残った。

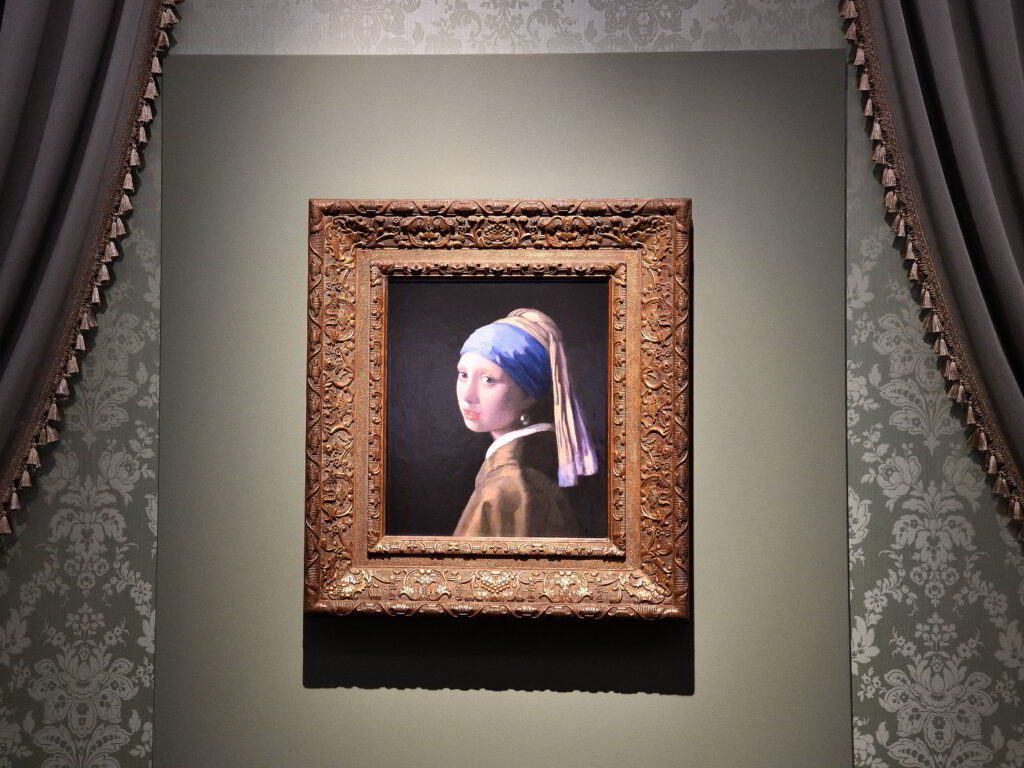

■ フェルメール《真珠の耳飾りの少女》──静けさがひとつの光になる

一転して、この作品の前には特有の静けさがある。

柔らかい光に照らされた少女は、驚くほど小さな声でこちらを振り向く。

“耳飾りの光”がほんの一点だけ明るく、

視線を奪われたまましばらく立ち尽くしてしまった。

フェルメールの光は、陶板になってもなお、空気を柔らかくする魔法を持っていた。

鮮烈な色、再生した壁画、静かな光。

ルネサンスという時代が、

「人間の感情をどう照らすか」を模索し始めた瞬間が、このフロアには息づいていた。

第5章 モネの庭に満ちる光──屋外に解けていく時間(B2 中庭)

展示室の流れを進んでいくと、突然、空気が変わった。

それまでの屋内展示の光がすっと薄まり、

かわりに“外の匂い”を含んだ新しい明るさが差し込んでくる。

その先にあったのは、モネの「大睡蓮」を中心に構成された中庭だった。

■ 外光がつくり出す“絵の中に入る”感覚

中庭に足を踏み入れた瞬間、思わず立ち止まってしまう。

ここは展示室ではなく、屋外の空気そのものが展示の一部になっている空間だ。

池を模した広がりの周りには、鮮やかな花々と緑。

壁面には、原寸の「大睡蓮」が大きな呼吸をするように並んでいる。

作品が光を受けて変化していくさまを、

“いまこの瞬間の空”といっしょに味わう。

陶板だからこそ可能な展示方法であり、

モネが向き合っていた“自然の時間”が、この中庭には確かに流れていた。

■ ここで昼食──ガラス越しに揺れる睡蓮を眺めながら

中庭に面したレストランでは、外の光が柔らかくテーブルに落ちていた。

窓の向こうにはモネの庭が広がり、

席に座るだけで“油絵の余白に入り込んだような気分”になる。

メニューにあった 阿波尾鶏カツのカレー を選ぶ。

スパイスの香りとサクサクのカツ、

旅の途中の空腹に心地よく沁みていく。

外を眺めながら食事をする時間は、展示鑑賞とはまったく違う休息のリズムをつくってくれた。

美術館巡りはどうしても視覚情報が多くなるが、

こうして“見ることから離れる瞬間”を挟むことで、

後半の現代フロアに向かう余裕が生まれるのだと実感する。

ー後半に続くー

文:caritabito